瑶芯作为国内功率半导体领域的技术先锋,已完成了5代SiC MOSFET产品迭代,团队在此领域积累20余年经验,并率先建立纯国产供应链体系,确保供应链安全稳定。

随着公司第五代SiC MOSFET的量产应用,瑶芯正在帮助用户解决SiC应用的核心痛点,推动第三代半导体技术在更多领域创造价值。

技术创新让驱动设计更简单、系统更可靠

在新能源汽车、AI服务器电源、光伏储能、充电桩等高效能应用领域,SiC MOSFET凭借其优异的开关性能和高温导通优势,正在快速替代传统硅基器件。然而,在实际应用中面临一个棘手的难题——传统平面结构SiC MOSFET必须采用负压关断。

这一限制不仅增加了系统复杂度和成本,更成为SiC技术普及的隐形障碍。如今,瑶芯通过技术创新,成功推出支持零电压关断的第五代平面结构SiC MOSFET,为行业带来全新解决方案。

传统平面SiC MOSFET需要负压关断的原因

SiC MOSFET拥有比硅基器件更快的开关速度和更高的dv/dt特性,但这个优势在实际桥式电路应用中,可能影响应用效果。

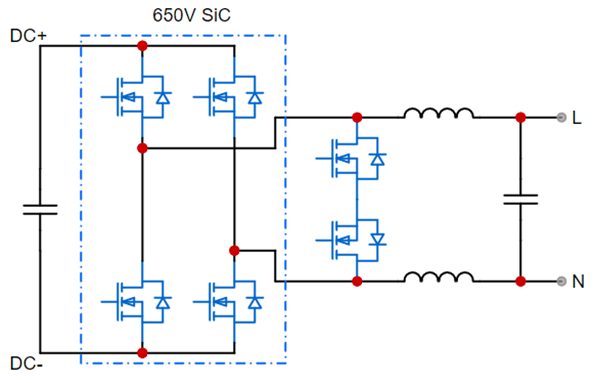

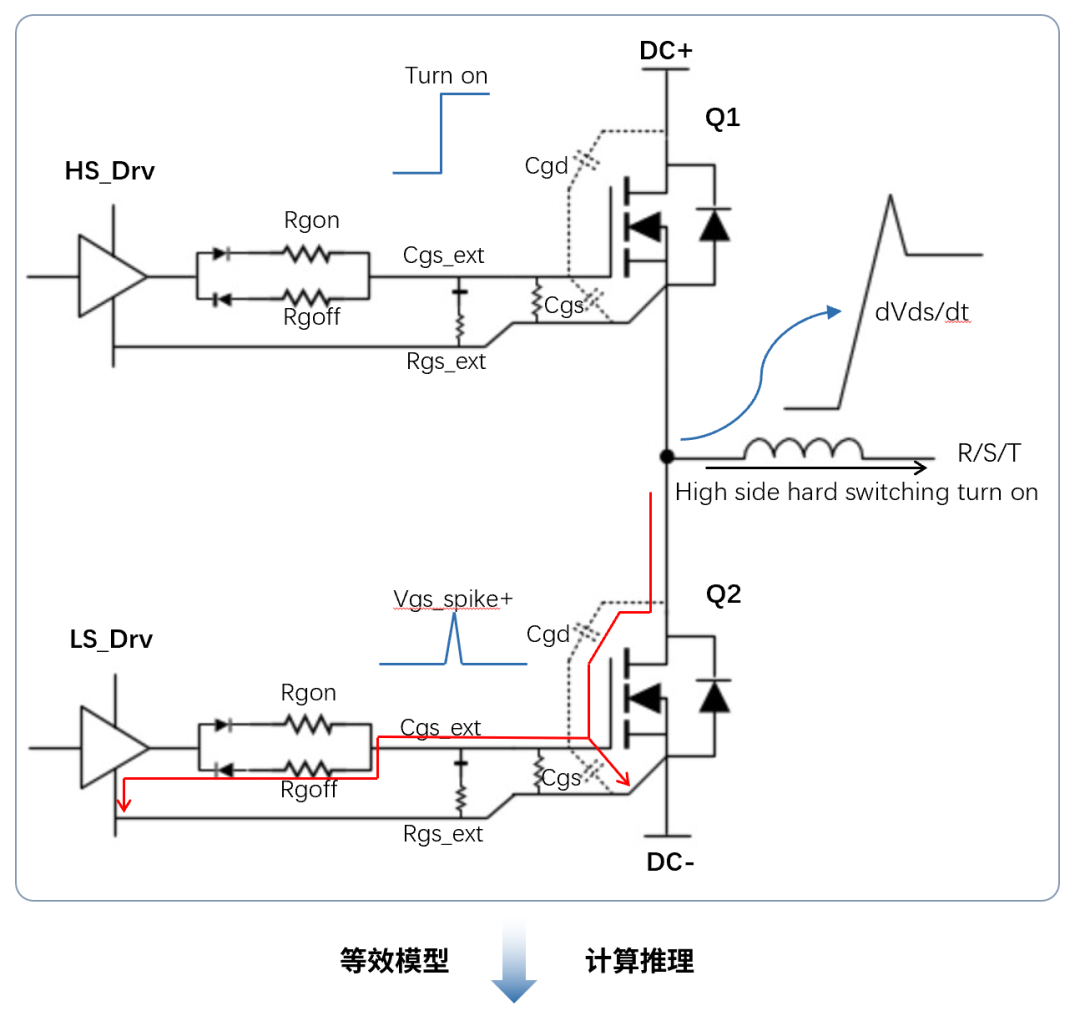

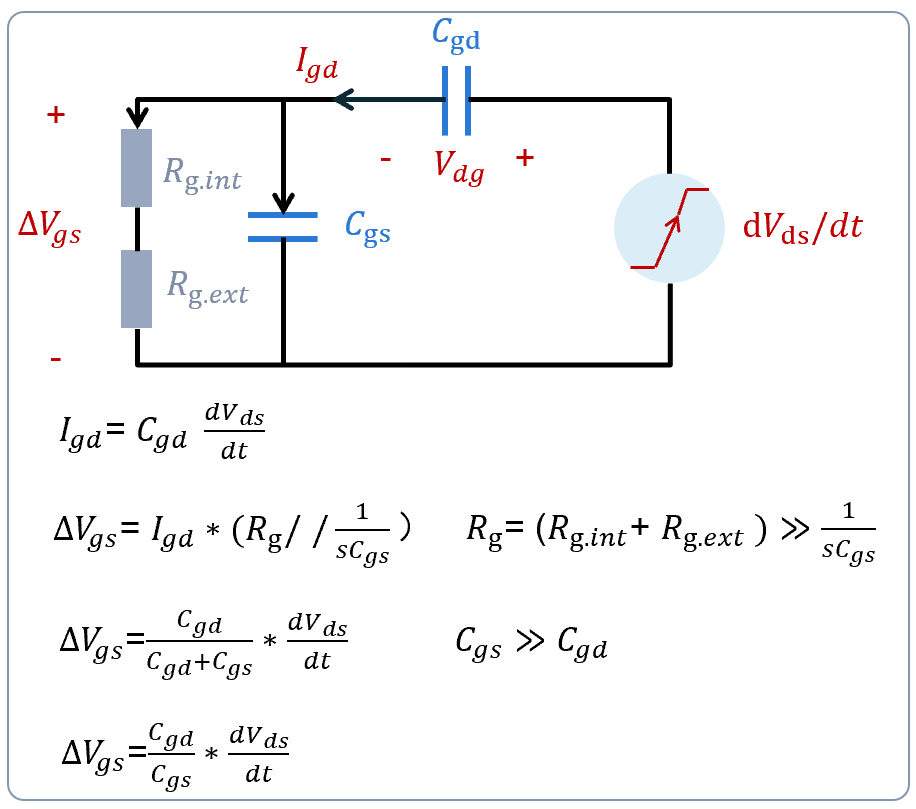

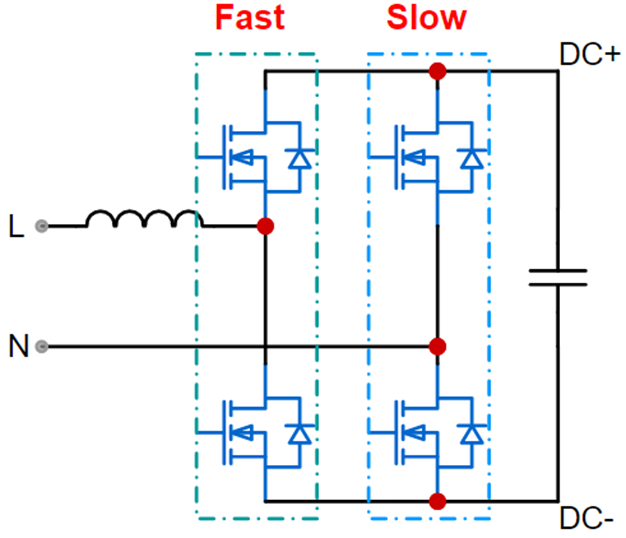

在电力电子领域,桥式电路是最常见的拓扑结构之一。如图1所示,当下管MOS关断时,桥臂中点电位急剧上升,产生的高速dv/dt会通过下管的米勒电容(Cgd)以及驱动电阻Rg在下管栅极产生正向串扰电压ΔVgs。一旦这个串扰电压超过器件阈值电压Vgs(th),就会导致下管二次导通,造成桥臂直通短路,瞬间损毁器件;同样原理,上管开通和关断也会在上管栅极分别造成正向和负向串扰。

图1

SiC MOSFET的开启阈值电压具有负温度系数特性——随着温度升高,Vgs(th)下降。这意味着在高温工况下,器件抗干扰能力减弱,误导通风险增加。

传统解决方案采用-3V至-5V的负压关断方式,在栅极施加负电压,确保栅源极电压(Vgs)远低于阈值电压,建立安全缓冲带。

这一方案虽有效,却带来显著副作用:

-

成本增加:需要额外负压电源电路(稳压管、电荷泵等)

-

设计复杂:驱动电路复杂度倍增,Layout挑战增加

-

可靠性风险:负压电路自身可能成为新的故障点

复杂的负压驱动方案及器件损坏的风险,严重制约了SiC MOSFET在高效能系统中的推广。

瑶芯新突破:零电压关断技术

针对这一痛点,瑶芯在第五代650V平面结构SiC MOSFET产品上实现了革命性突破——经过实验室与客户端反复验证,0V关断完全可行可靠,为市场提供了更优选择。

这一创新并非偶然,而是源于瑶芯深厚的对器件核心机理和应用的深刻理解。2023年12月,瑶芯研发的“高可靠SiC 器件关键技术”项目获得由国内学术界领衔的评价委员会高度认可,被评为 “国际先进”水平。

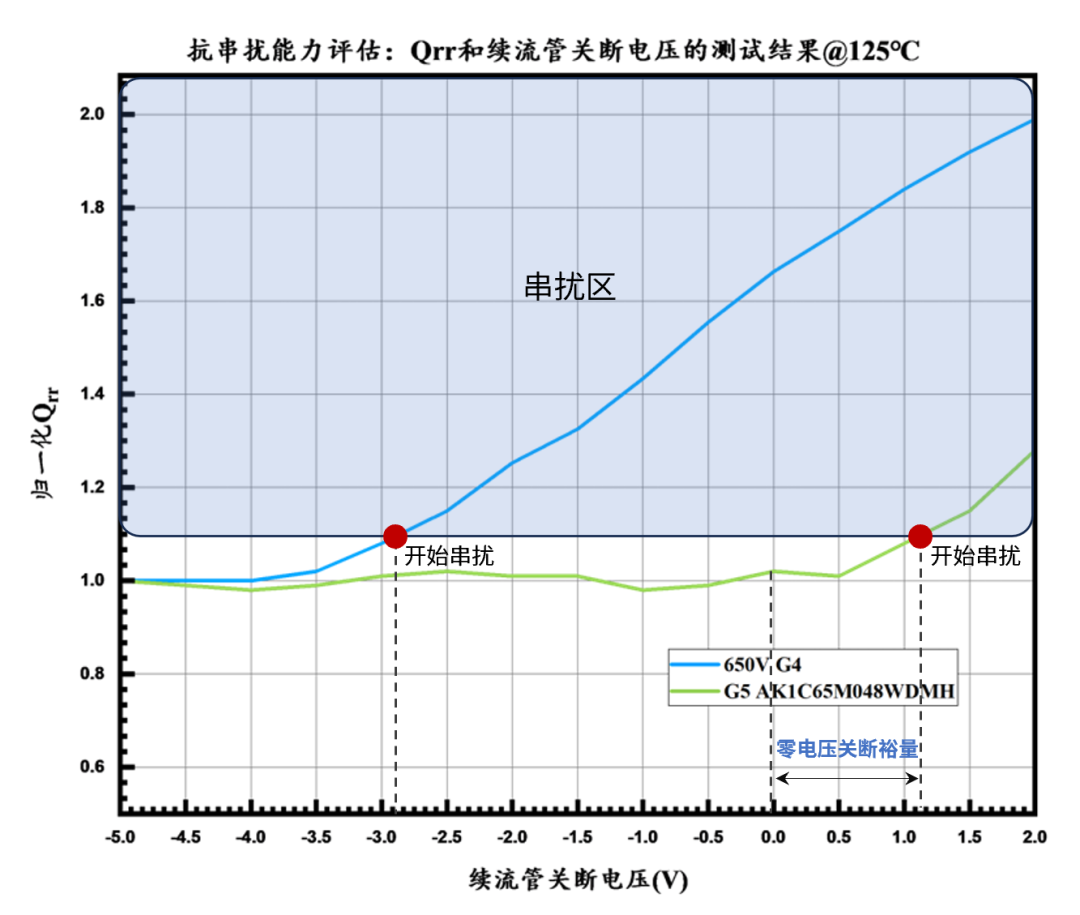

图二

实测数据验证

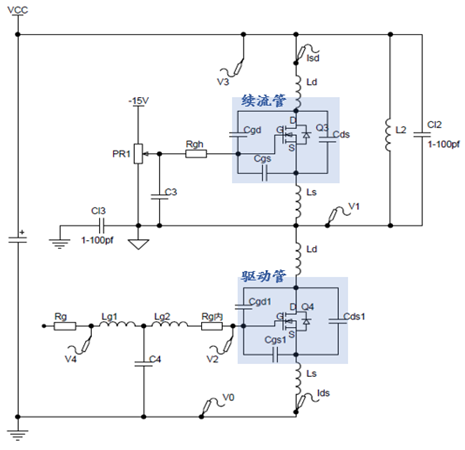

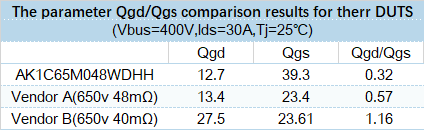

验证方法:基于典型的双脉冲测试电路,如图3所示,固定驱动管工作状态,调整续流管关断电压,并在驱动管开通瞬间精确捕捉续流管的反向恢复电流波形,进而提取反向恢复电荷 Qrr,若总Qrr显著增加,即表明存在明显的串扰效应。因此,Qrr 的变化量直接反映了器件的抗串扰能力。

图3 典型双脉冲测试原理图

测试条件:

驱动管 VGS= -4V/18V,续流管关断电压-4V~+2V变化

栅极电阻 Rgon= 10Ω,Rgoff= 3.3Ω

漏极电流 Ids= 30A

测试结果与分析:

图4 抗串扰与关断电压关系图

测试结果表明,瑶芯产品AK1C65M048WAMH在快速(Rgoff= 3.3Ω)关断、关断电压小于2V条件下,Qrr 变化极小,串扰效应几乎可忽略不计。意味着该产品在高温125℃,可满足零压关断,且有1V以上裕量。这得益于瑶芯在器件结构设计、栅极驱动优化和封装工艺上的持续创新,确保了器件在高频、高压、高温环境下的高可靠性与稳定性。

零电压关断带来的多重价值

瑶芯第五代SiC MOSFET的零电压关断特性,为电力电子设计带来多重革命性优势:

1

驱动电路大幅简化

无需负压电源电路,只需单路正电源驱动(如0V关断/18V开启)。这不仅减少元件数量,还简化了PCB布局设计,降低工程师设计难度。

2

系统成本显著降低

省去负压生成所需的元器件(专用驱动IC、稳压管、额外电容等),降低BOM成本,对成本敏感的应用尤为重要。

3

可靠性全面提升

消除负压电路本身可能带来的故障点,系统整体可靠性提升。同时优化后的器件在高温环境下表现更稳定,更可靠。

4

设计周期缩短

无需再为负压设计、隔离和潜在串扰问题耗费大量调试时间,加速产品上市进程。

赋能高效能应用场景

瑶芯微的第五代SiC MOSFET已在多个关键领域展现卓越性能:

车载OBC、AI服务器电源

在图腾柱PFC快桥臂中,配合零电压关断特性,使服务器电源效率轻松突破钛金标准,同时驱动电路面积减少约10%,助力提升功率密度。

户用逆变器

在户用光伏系统Heric逆变中,支持0V关断的650V SiC MOSFET平台通过优化器件性能、简化拓扑设计及与硅基器件的混合应用,显著提升了系统效率与功率密度,同时降低了共模噪声。